1.4月1日,杨生春教授、梁超研究员及其团队实现高效稳定钙钛矿电池模组的制备,成果发表于Advanced Materials

2.4月8日,杨生春、杨志懋教授团队的梁超研究员在钙钛矿太阳能电池研究领域取得重大突破,成果发表于Nature

3.4月8日,杨生春教授、梁超研究员及其团队综述了宽带隙钙钛矿太阳能电池的相分离问题及其解决策略,成果发表于Advanced Materials

4.4月17日,栗建兴教授团队与上海师范大学陈月月教授合作在伽马光角动量调控研究中取得进展,成果发表于PRL

5.6月4日,杨森教授团队通过稀土调控玻璃态准同型相界以实现高机电输出,成果发表于Advanced Science

6.6月10日,先进功能材料与器件物理团队构建了兼具高机械稳定性与光电性能的柔性钙钛矿太阳能电池,成果发表于Angewandte Chemie International Edition

7.6月11日,穆廷魁教授团队构建了“多空间-光谱编码(MSA-SE)”快照式高保真光谱成像机制、方法和系统,成果发表于Laser & Photonics Reviews

8.6月23日,先进功能材料与器件物理团队设计了一种硼氮共掺杂的多孔碳锚定NiFe金属原子催化剂,实现VOCs的高效降解和CO₂转化的功能性,成果发表于Nano-Micro Letters

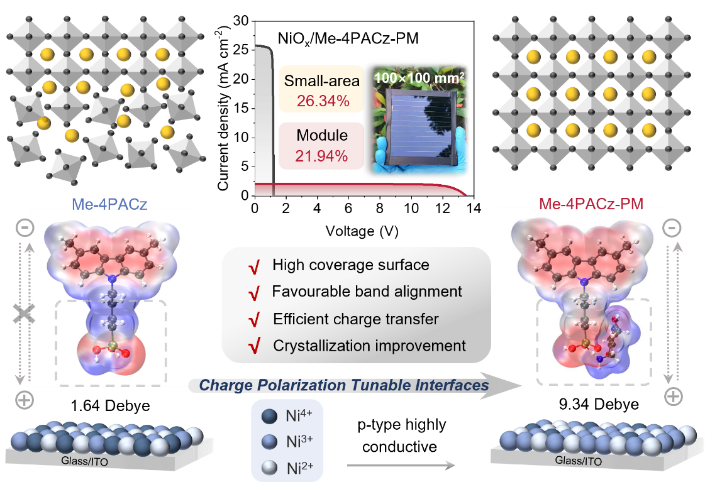

杨生春教授、梁超研究员团队在高效稳定钙钛矿电池模组研究中取得突破进展

杨生春教授、梁超研究员及其团队在高效钙钛矿太阳能电池模组制备应用方面取得了重要突破。相关成果以“Charge Polarization Tunable Interfaces for Perovskite Solar Cells and Modules”为题,于2025年4月1日发表在《AdvancedMaterials》。该研究为大面积高稳定性薄膜与器件制备提供了新的指导,推动钙钛矿光伏技术的进一步发展。

研究团队聚焦于自组装单分子膜(SAM)引发的局域电荷挑战,提出了一种创新的SAM优化策略。通过打破分子对称性,增强分子极化电荷及界面偶极,优化了电荷传输和能带排列。该策略在小面积器件和模组中分别实现了26.34%(认证25.48%)和21.94%(认证20.50%)的卓越能量转换效率,并且未封装的器件在老化1500小时(ISOS-D-1)后仍保持90%的效率。这一成果展现了界面电荷极化调控的广泛适用性,并成功推动了大面积钙钛矿太阳能电池模块的商业化应用,为未来的大规模组件生产提供了重要的指导。

论文链接://doi.org/10.1002/adma.202502865

杨生春、杨志懋教授团队的梁超研究员在钙钛矿太阳能电池研究领域取得重大突破

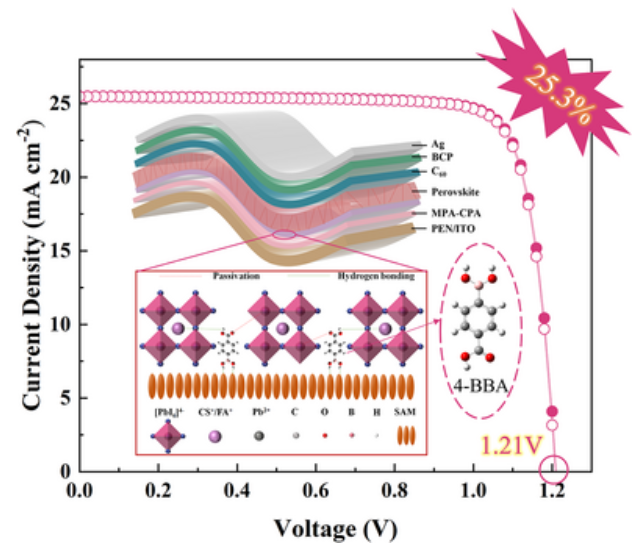

梁超研究员(杨生春和杨志懋教授团队)通过分子界面工程,首创了一种内嵌金属富勒烯分子Nd@C82与聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)的耦合结构,对钙钛矿层进行原位封装,有效提高了钙钛矿太阳能电池的效率与稳定性。所制备的倒置型钙钛矿光伏太阳能电池的光电转换效率(PCE)分别为26.78%(0.08cm2)(认证值为26.29%)和23.08%(16cm2,模块),在湿热测试条件(ISOS-D-3标准)下经过1000小时效率仍保持在99%以上。这一创新成果揭示了一种分子界面极化调控新机制,将为高性能钙钛矿太阳能电池设计开发提供新路径。该研究成果以“A Nd@C82-polymer interface for efficient and stable perovskite solar cells”为题于2025年4月8日在《Nature》期刊上在线发表。

该研究的核心创新点在于利用内嵌金属富勒烯分子Nd@C82作为电磁耦合传输介质,可通过界面极化增强电子提取能力和效率,进而耦合聚合物PMMA使该界面兼具了优异结构保护性能和超快电子选择传输特性,确保了电池中均质且超快电子提取,从而兼顾超快电子提取和原位封装的特点,促进均匀的电子提取并抑制离子相互扩散,最终显著提升了钙钛矿太阳能电池在高温、高湿等复杂环境下的PCE和运行寿命,拓展了其在户外及实际应用场景中的发展潜力。

论文链接://www.nature.com/articles/s41586-025-08961-9

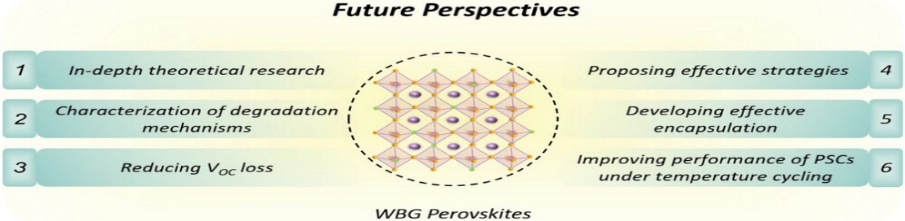

杨生春教授、梁超研究员团队在宽带隙钙钛矿材料的稳定性研究中取得进展

杨生春教授、梁超研究员及其团队在宽带隙钙钛矿材料的稳定性研究中取得突破性进展。相关成果以“Improving the Stability of Wide Bandgap Perovskites: Mechanisms, Strategies, and Applications in Tandem Solar Cells”为题,于2025年4月8日发表在《AdvancedMaterials》。该研究全面论述了有机-无机杂化和全无机宽带隙钙钛矿的稳定性机制,为宽带隙钙钛矿技术的发展开辟了新的研究方向。

研究团队聚焦于宽带隙钙钛矿的稳定性问题,这一问题是其商业化应用的主要瓶颈。团队系统分析了宽带隙钙钛矿的降解机制,深入探讨了影响材料性能的内部因素(如离子迁移、相分离、相变等)和外部因素(如光照、湿度、温度等环境因素),并根据这些因素提出了包括成分、添加剂、界面、溶剂以及封装技术等优化策略的系统性总结。同时,研究还分析了这些优化策略在基于宽带隙钙钛矿的叠层太阳能电池中的关键应用。文章进一步展望了宽带隙钙钛矿未来发展可能面临的关键科学问题,并提出了相应的解决途径。该研究为宽带隙钙钛矿材料的未来研究和应用提供了坚实的理论基础和实践指导。

论文链接://doi.org/10.1002/adma.202418500

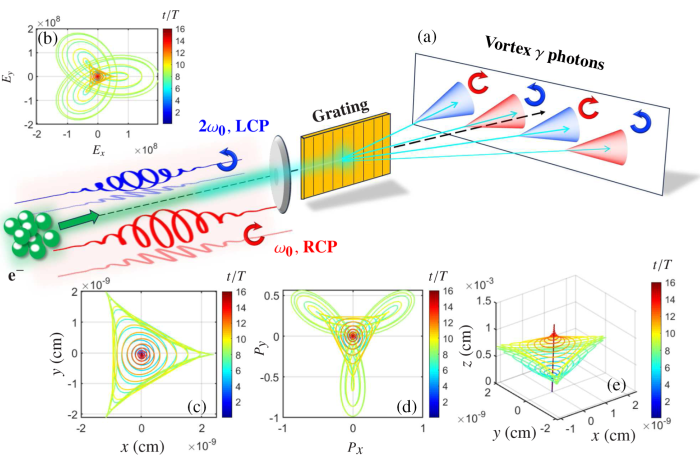

栗建兴教授团队与上海师范大学陈月月教授合作在伽马光角动量调控研究中取得进展

栗建兴教授团队与上海师范大学陈月月教授合作在涡旋伽马光子角动量操控方面取得进展。针对高能涡旋伽马光子自旋和轨道角动量协同调控的难题,该团队发展了基于双色反旋圆偏振光的涡旋散射理论,提出了利用双色反旋圆偏振光产生角动量可控的涡旋伽马光的理论方案。该研究成果以“Controlling the Polarization and Vortex Charge of γ Photons via Nonlinear Compton Scattering”为题,于2025年4月17日发表在《Physical Review Letters》。

该研究产生了具有特定自旋和轨道角动量的涡旋伽马光子,揭示了非线性康普顿散射过程中自旋到轨道转移的关键机理,推进了角动量控制技术从极紫外领域向伽马射线能区的延展,有望促进高能涡旋粒子在核物理、粒子物理、强场物理等领域的广泛应用。

论文链接://doi.org/10.1103/PhysRevLett.134.153802

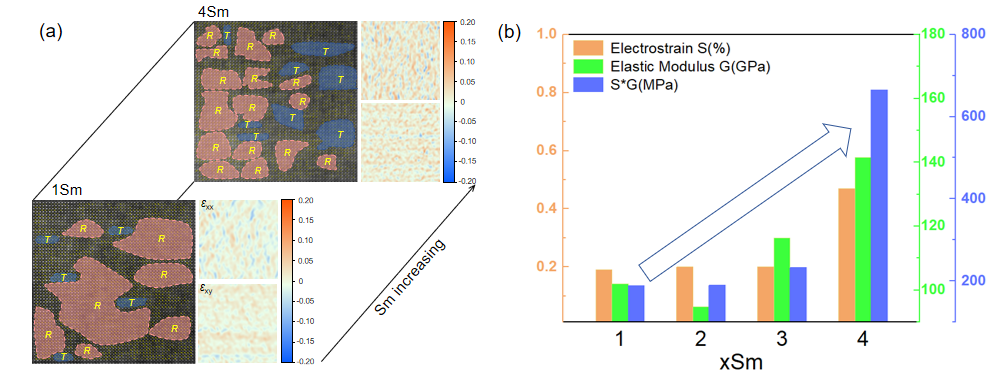

杨森教授团队在智能材料物理研究领域取得重要进展

杨森教授团队提出通过稀土元素调控玻璃态准同型相界结构及其相变路径,可获得优异的机电耦合性能。该团队成功在Sm掺杂的(Bi,Na)TiO3-BaTiO3基无铅压电陶瓷中实现了压电性能的显著提升:室温对称电致应变和弹性模量分别提高了~135%和~50%(如图1所示),其优异的电致应变响应还可以在293-353K温度范围内保持。这一新策略大幅增强了材料在复杂工况下的应用效能,为高性能无铅压电材料的研发与应用提供了创新思路,尤其在精密位移驱动器和高效能量转换系统领域具有重要价值。

上述研究成果以“Superior Electromechanical Power at Rare-Earth Manipulated Glassy Morphotropic Phase Transitions”为题,2025年6月4日发表于《Advanced Science》。

论文链接://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202415533

杨生春教授和梁超研究员在钙钛矿太阳能电池添加剂研究中取得突破性进展

杨生春教授、梁超研究员及其团队在钙钛矿太阳能电池添加剂研究中取得突破性进展。成果以“Synthesis of Multifunctional Organic Molecules via Michael Addition Reaction to Manage Perovskite Crystallization and Defect”为题,于2025年6月10日发表于《Angewandte Chemie International Edition》。该工作首次通过迈克尔加成反应定制合成多功能UPy小分子添加剂,实现结晶-缺陷协同调控。

研究团队在钙钛矿薄膜中观测到氢键定向结晶、铅缺陷高效钝化及残余应变释放,器件效率突破25.75%。这一设计克服了传统添加剂功能单一的限制,为高质量钙钛矿薄膜制备奠定基础。该成果推动多功能分子设计在光电器件中的应用,促进钙钛矿太阳能电池产业化进程中的稳定性与效率协同提升。

论文链接://doi.org/10.1002/anie.202501267

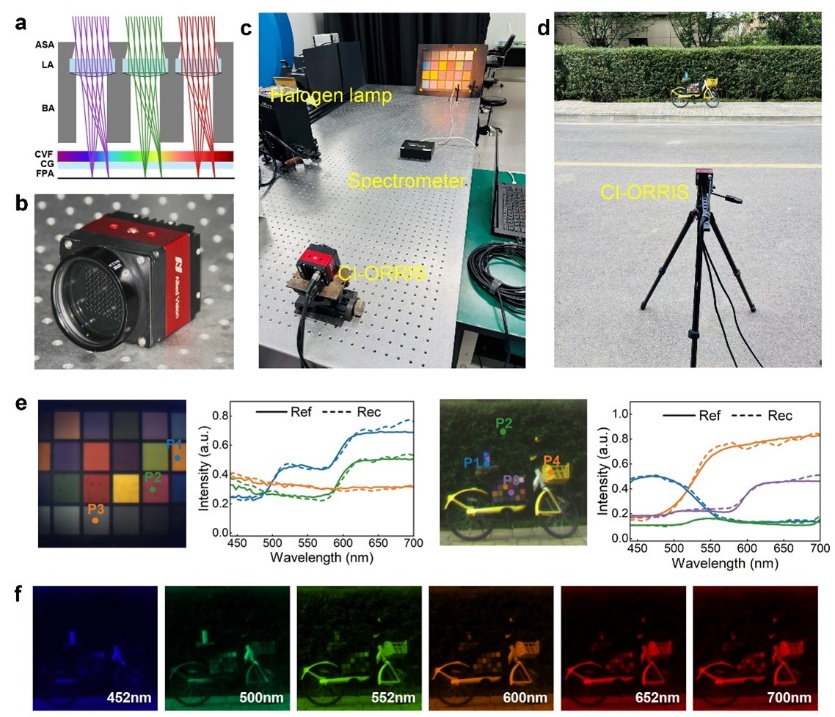

穆廷魁教授团队在高保真实时光谱成像方面取得新进展

穆廷魁教授团队创新性地提出了“多空间-光谱编码(MSA-SE)”机制,通过构建“空间编码+光谱编码+空间复用增强”的高维像素级编码模型,有效增加了编码信息量进而提升光谱重构精度。在软件上,开发了基于Transformer的深度学习重构网络和性能指标评价约束算法。在硬件设计上,将MSA-SE模型集成至自主研发的微型化光谱成像系统ORRIS(Optics Letters 44, 1281-1284,2019;Optics and Lasers in Engineering 169, 107717-1-15,2023),构建了CI-ORRIS系统,可在单次曝光中获得多张具有不同空谱编码测量的子图像。实验结果表明,CI-ORRIS系统具有良好的窄带和宽带光谱重建性能,最高光谱分辨率达3.7 nm。同时系统可在单次快照下重建440-700 nm波段的66个波长通道,并成功用于室内外复杂场景的光谱成像与分析,实现了单次曝光下的多次编码测量,大幅提升光谱分辨率,具备更高的系统灵活性与应用适应性。

该研究成果以“Multiple Spatial-Spectral Encoding Empowered High Fidelity Snapshot Spectral Imaging”为题,于2025年6月11日发表于国际著名光学期刊《Laser & Photonics Reviews》。

论文链接://doi.org/10.1002/lpor.202500615

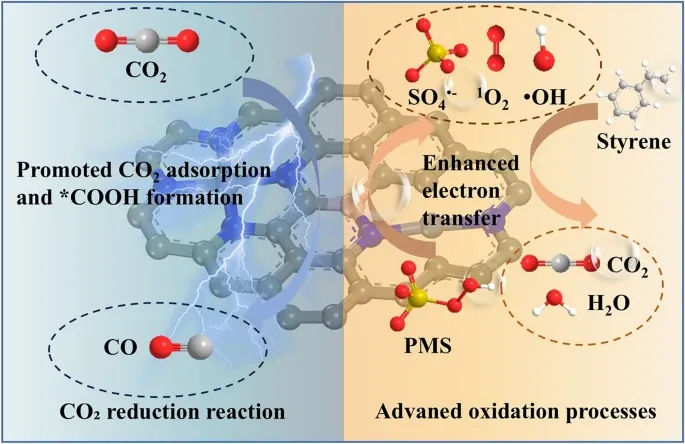

孔春才教授团队在双功能原子尺度催化剂研究取得重要进展

孔春才教授等在功能性原子尺度催化剂研究中实现里程碑进展。项目利用缺电子特性B掺杂对NiFe金属原子的配位环境和电子结构进行调控,设计制备首个用于环境能源应用的双功能催化剂。成果以“Regulating B-Bridge Regulated Asymmetric Dual-Atomic Catalysts for Synergistically Enhanced Styrene Mineralization and CO₂Reduction”为题,于2025年6月23日发表在《Nano-Micro Letters》。该工作采用B原子作为FeNi金属原子位点间的“电子桥”加速活性位点和PMS之间的电子转移,从而使其在动力学上更有利于苯乙烯催化降解反应;CO₂还原过程中NiFe-BNC继承了Fe单原子和Ni单原子催化剂的优点,利用双金属物种实现互补协同作用。同时优化反应微环境,促进*COOH生成并通过增强CO脱附抑制了HER。

该研究实现流动相VOCs 99%的降解率(60 %的稳定矿化);电催化CO₂还原过程达到1 A cm⁻²安倍级电流密度及98%的CO法拉第效率。研究成果为推进“双碳”战略中过程降碳和末端固碳提供了重要的实验参考和理论依据,有望在未来环境能源技术中发挥关键作用。

论文链接://doi.org/10.1007/s40820-025-01820-2